앞에서 말한 것처럼 우르겐치에서 히바까지는 30분이 걸렸다.

나를 히바까지 태워준 기차와 히바 역 사진을 찍었다.

호텔에서 역에서도 픽업 해준다고 했으나,

한 번 걸어서 가보자는 생각이 들었다.

그러나 막상 걸으니 구글 맵에는 있다고 나온 길이 막혀 있어 다시 돌아서 가야하는 경우가 있었다.

그래서 조금 후회되었으나 그래도 이찬 칼라 벽이 보이는 순간 드디어 다 왔구나 하는 생각이 들었다.

결국 어찌저찌하여 숙소에 도착하긴 했다.

아침에 온 거라 체크인은 안 되고 짐만 맡기기로 했다.

호텔에서 얼리 체크인을 하면 아침도 준다고 했지만,

굳이 그걸 위해 돈을 쓰고 싶지는 않아 짐만 맡겼다.

드디어 이찬 칼라에 도착해서 우즈벡 하면 생각나던 저 원기둥,

칼타 미노르 미나렛을 보았다.

몰랐던 사실인데, 저 미나렛은 미완성으로 남은 거라고 한다.

그래서 다른 것들과 다른 모습을 하고 있는 거라고 한다.

미완성이라는 얘기를 들으니 오히려 완성되지 않아 더 유명해진 것들이란 점에서

이집트 아스완에서 봤던 미완성 오벨리스크랑 비슷한 느낌이 들었다.

옆에 있던 박물관에서 히바 사람들의 모습도 구경할 수 있었다.

그리고 쿤 아크로 가서 구경했다.

확실히 저 청색으로 된 무늬들은 정말 멋있었다.

여기서 드론으로 이 곳을 찍는 사람을 볼 수 있었다.

그리고 쿤 아크 성벽으로 가서 이 칼라 전경을 찍었다.

여기는 보자마자 입이 벌어질 정도로 멋있었다.

다시 다른 박물관으로 가서 사진을 찍었다.

나중에 느낀 거지만 히바는 다른 곳과는 다른 느낌이었다.

히바 칸국으로 다른 도시와 다른 발전 모습을 보였기 때문인 것 같다.

비둘기가 맞나? 여튼 새를 키우고 있는 것을 보고 사진을 찍었다.

우리나라 비둘기랑은 다르게 색이 하얬다.

다음 박물관은 히바 칸국의 문화하는 전혀 다른 기독교 쪽 문화에 관한 거여서 무인지 한 번 찾아보았다.

메노파라는 기독교 일파 중 하나로, 일부가 우즈베키스탄을 비롯한 중앙아시아로 이주했었다고 한다.

계속 돌아다녔더니 피곤해져서 커피랑 스니커즈를 먹었다.

10살 정도 되어보이는 애가 팔고 있었는데

영어를 알까 싶었는데 의외로 설명을 잘 해서 샀다.

그리고 쌍봉 낙타도 있었다. 관광객 상대로 몇 번 태워주는 대신 돈을 받는 거였다.

아무래도 여기가 현지에서도 유명한 곳이라서 그런지 결혼식 행렬을 볼 수 있었다.

그리고 위 사진에서처럼 그 사람들이 음악이 나오지 춤울 추는 걸 구경할 수 있었다.

다음 박물관은 음악 관련 박물관이었다.

들어오자마자 사진에서 저 피리 부는 녀석이랑 눈을 마주쳤는데 묘하게 기분 나빴다.

일부러 의도한 거라면 성공했다고 생각한다.

아마도 우즈벡을 대표하는 가수들의 방이 있었다.

어떤 방은 들어가자마자 그 가수의 노래가 흘러나왔다.

이찬 칼라에서 불편했던 점은 박물관을 찾기가 힘들었던 것이다.

사실 박물관이라기보다는 전시실에 가까운데,

마드라사를 전시실로 쓰고 있었다.

문제는 다른 가게들도 같이 있다보니 상대적으로 박물관은 찾기가 더 어려웠다.

사진처럼 문 가까이 가야 이게 지도에 나온 박물관인지 알 수 있었다.

그래도 어찌저찌 찾아서 구경을 했다.

이찬 칼라 표에 모든 박물관 입장료가 포함된 것이기에 기를 쓰고 찾아서 갈려고 했다.

그러고보니 표를 살 때 QR 코드가 있었는데 그게 동작하지 않아서

직원이 싸인했던 곳이나 그냥 확인하고 보내준 곳,

아니면 또 그런 줄 알았는데 막상 QR 코드로 들어갈 수 있었던 곳 등 가지각색이었던 것 같다.

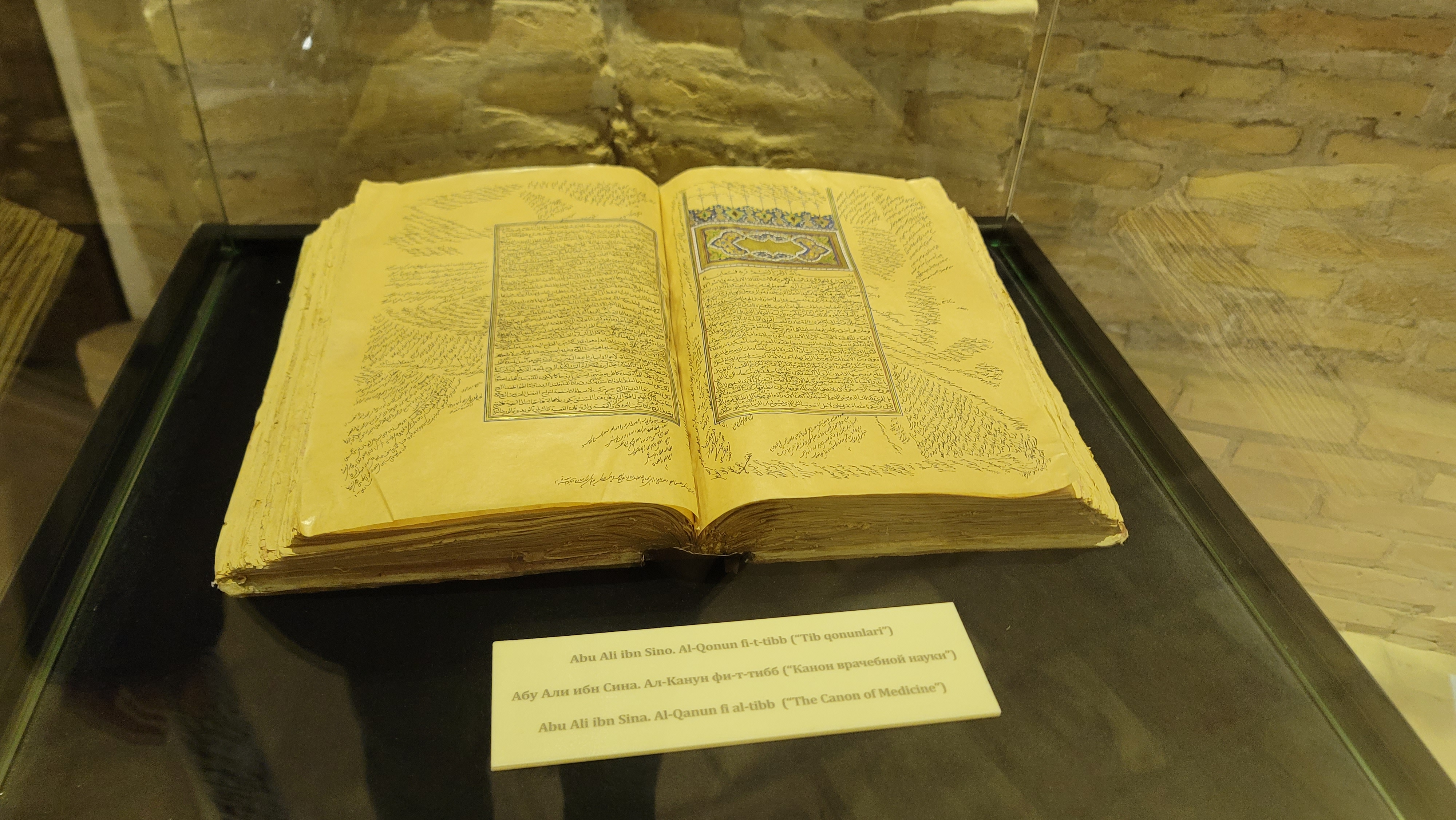

의학 관련 박물관도 있었다. 전통 의학부터 현재까지의 상황을 볼 수 있는 곳이었다.

그런데 막바지에 갑자기 정전이 되어서 제대로 보지 못 하고 그냥 나와야 했다.

다행히 나올 때 쯤에는 불이 다시 들어왔다.

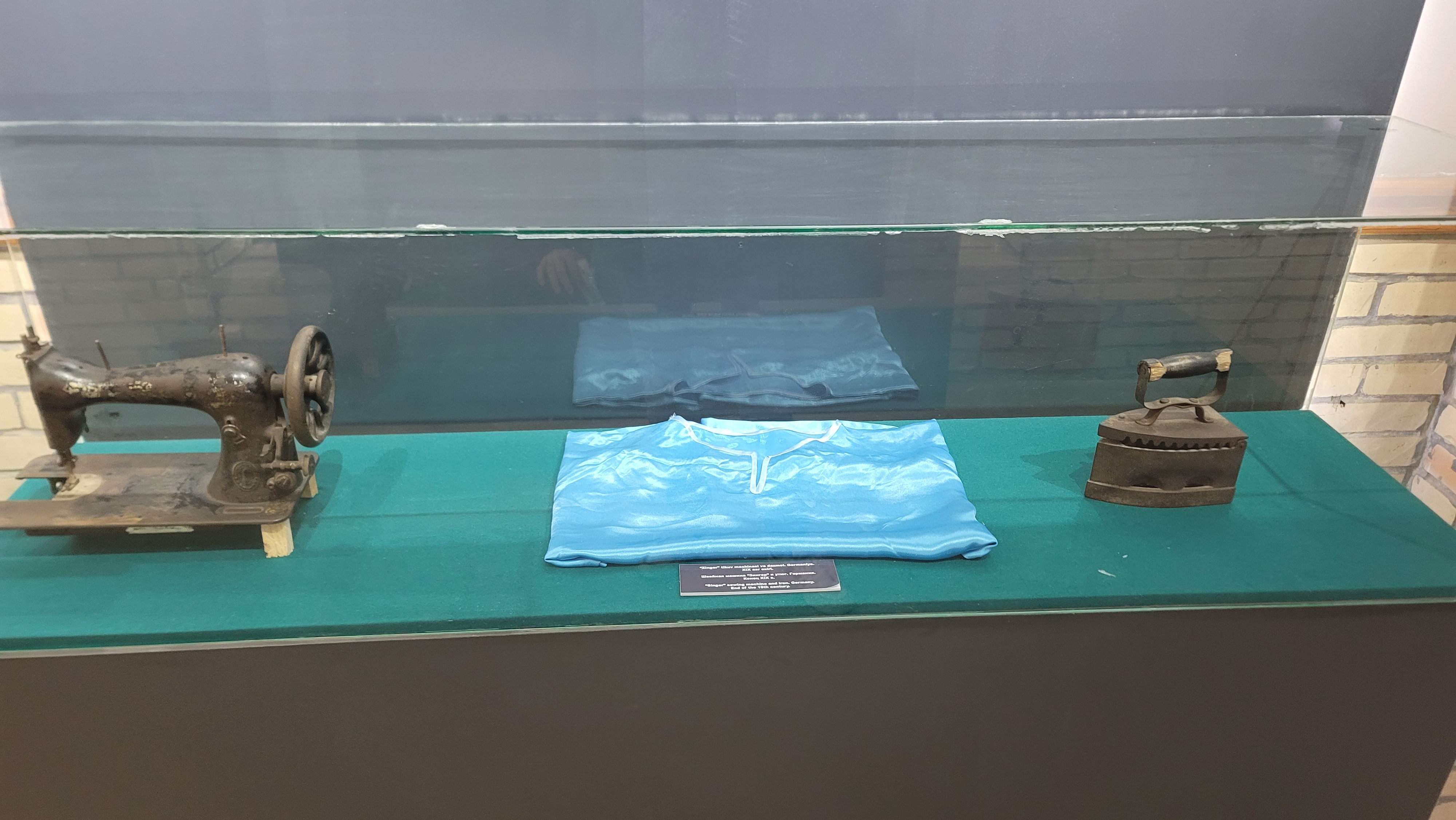

히바의 공예 작품 및 옷들도 보았다.

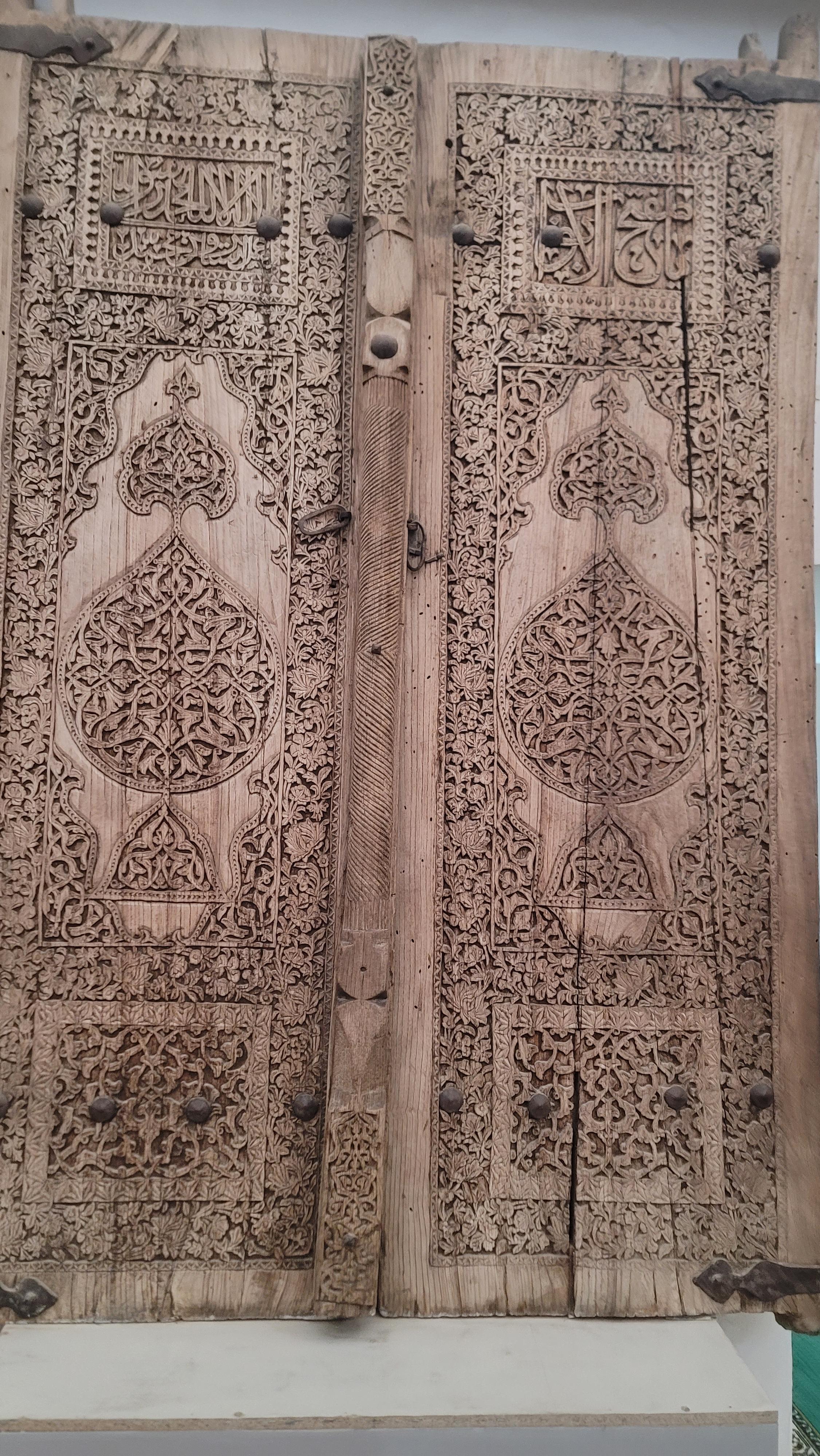

신기하게 막상 여기에는 나무는 잘 보이지 않았는데

나무들은 어디서 구해왔는지 신기했다.

그렇지만 이 때부터 이상하게 박물관 안에만 들어가면 추워져서

관람에 방해가 되었다.

비교적 근래에 만든 듯한 작품들도 있었다.

사실 나는 20세기에 만든 것에는 관심이 떨어지는데,

박물관까지 추워지면서 점점 더 관람보다는

빨리 따뜻한 곳으로 나가고 싶단 욕구가 샘솟았다.

20세기 초 히바의 사진들도 있었다.

대충 우리나라 구한말 시절과 비슷한 시기일 거 같은데,

우리나라나 서양과는 다른 느낌이었다.

분명 같은 흑백 사진임에도 찍한 곳이 낯선 곳이라서 그런걸까.

묘인 듯한 곳이랑 또다른 미나렛을 찍었다.

미나렛이 뭔가 하고 찾아보니 그냥 탑이라는 뜻으로,

모스크에서 예배 시간을 알리기 위해 사용한 거라고 한다.

다음으로 간 곳은 주마 모스크이다.

그 동안 봤던 모스크랑은 다른 모습이었는데,

제일 궁금했던 건 나무는 어디서 구해왔으며 왜 하필 나무 기둥일까 하는 점이었다.

그리고 이 곳도 다른 박물관과 마찬가지로 내부가 썰렁했다.

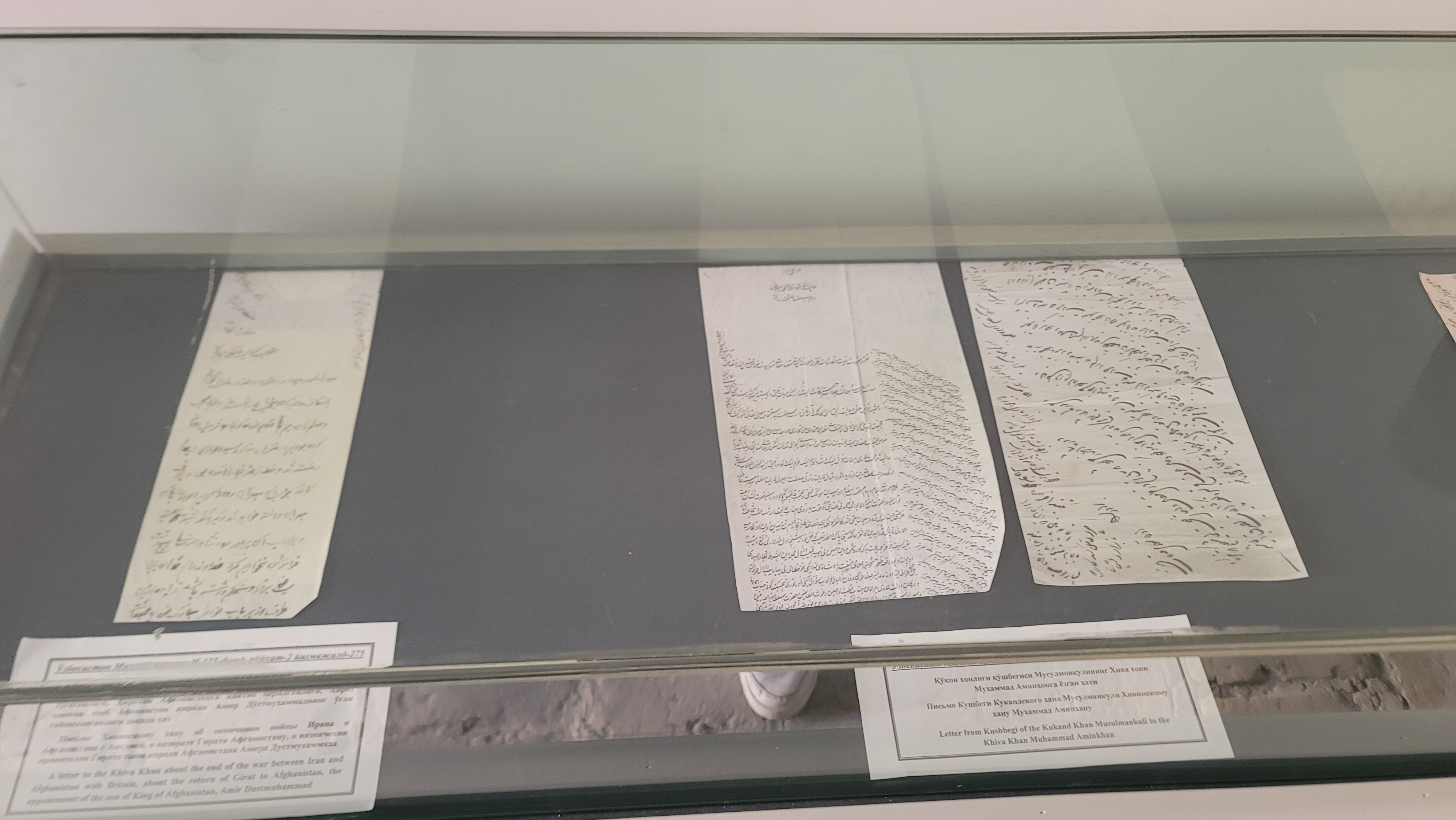

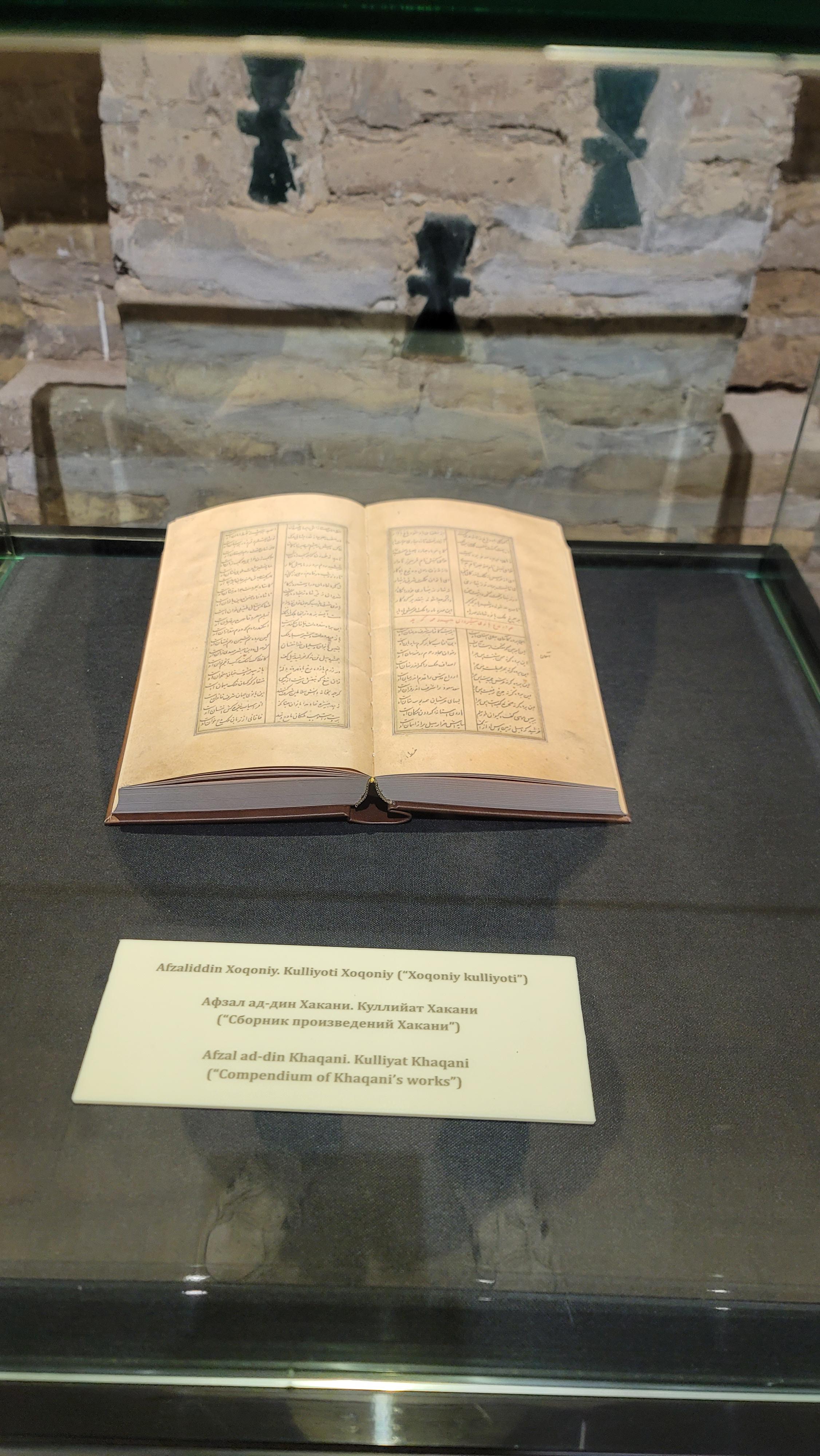

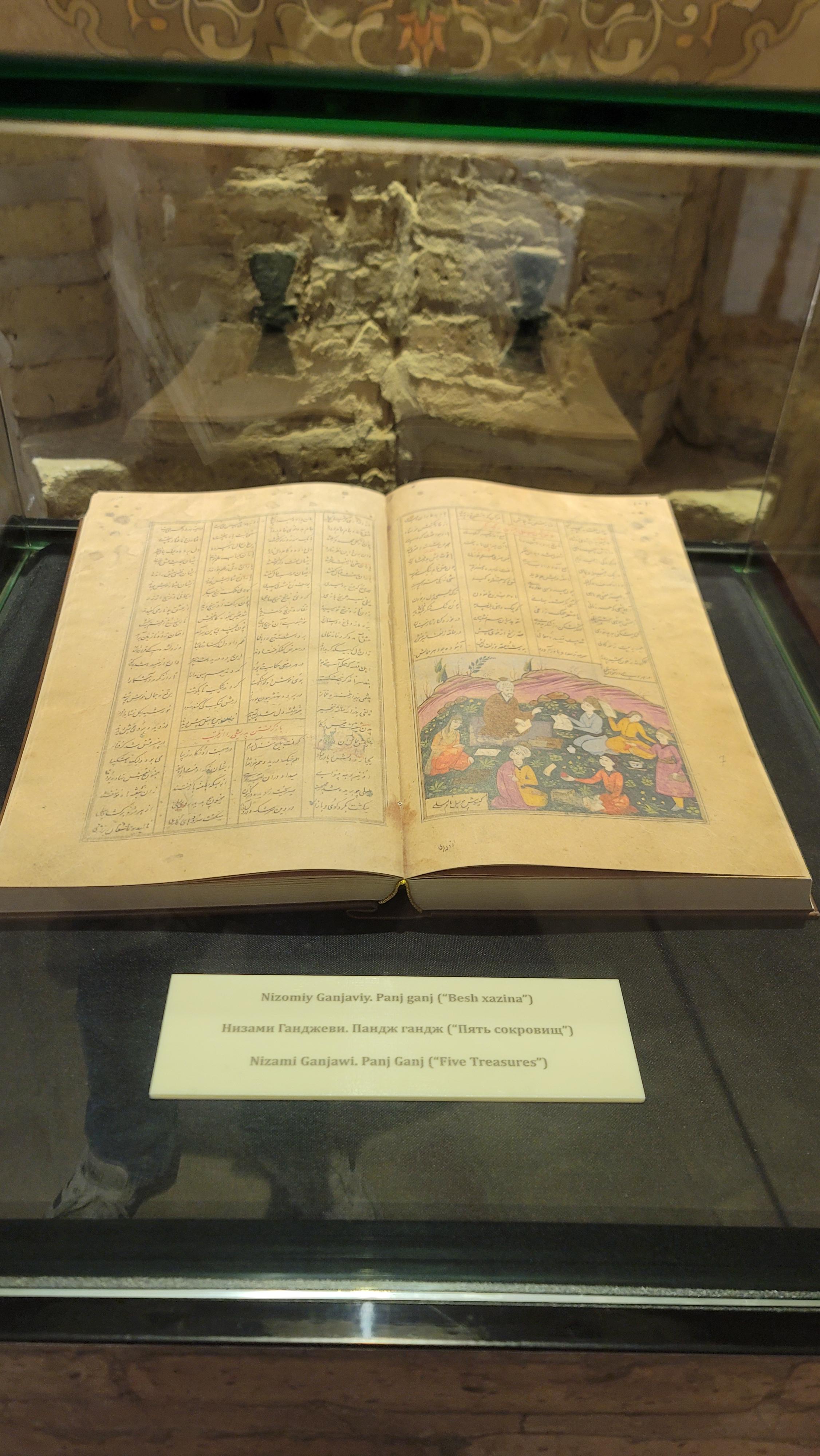

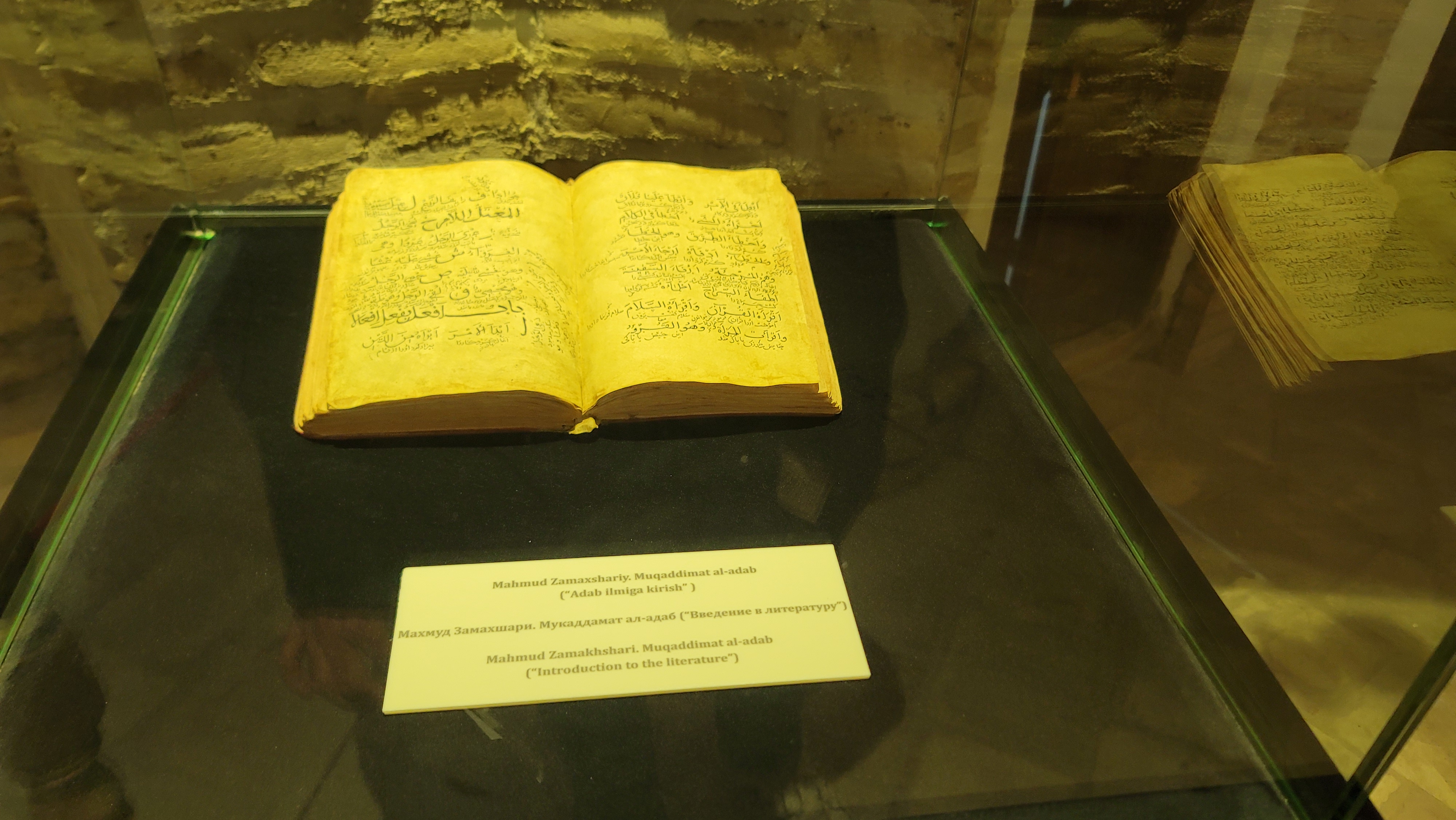

히바 칸국에서 사용된 문서들도 전시되어 있었

볼 때마다 느끼는 거지만 글을 잘 못 썻으면 어떻게 수정했을까 하는 궁금증이 생긴다.

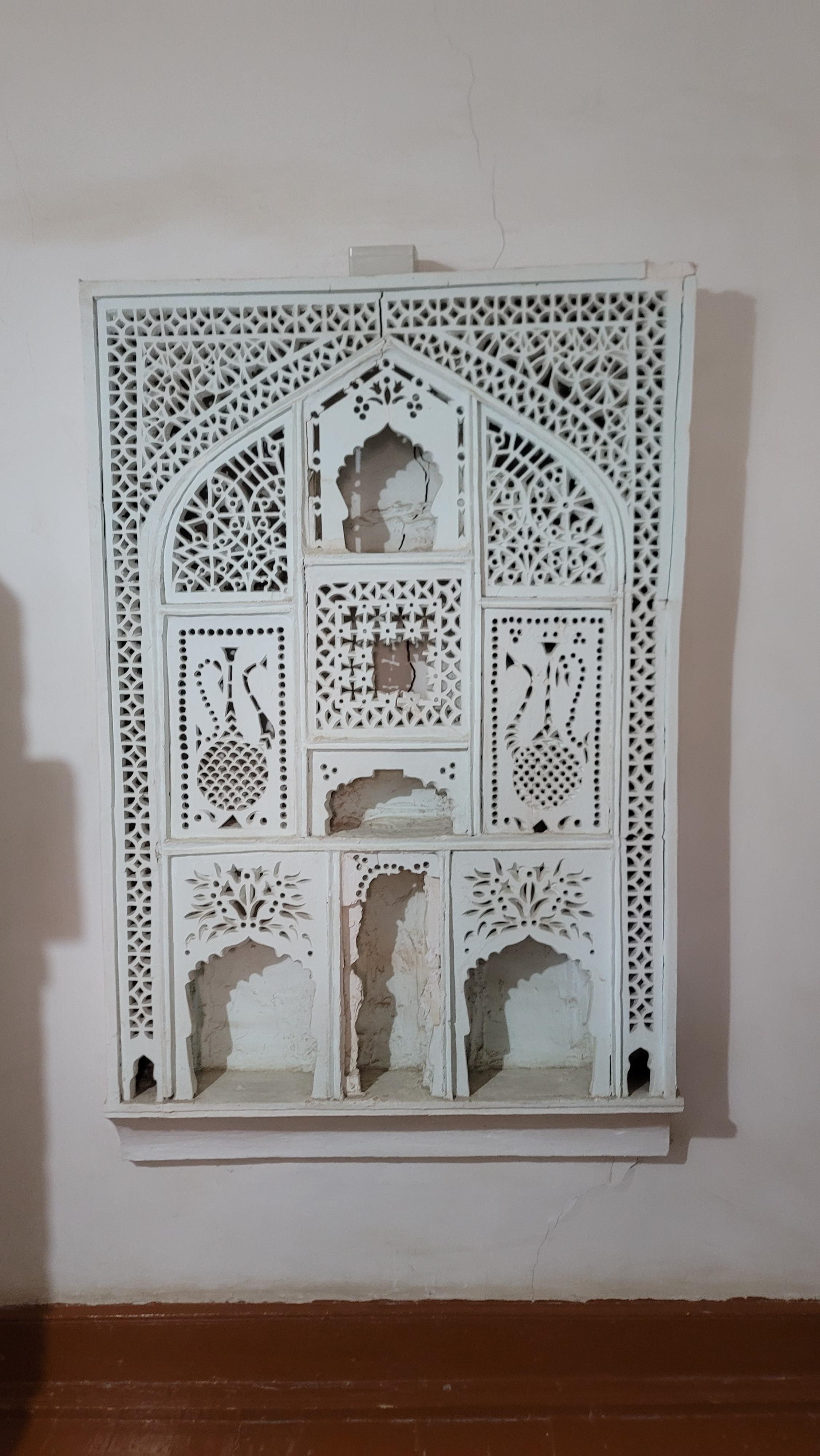

박물관들이 마드리사를 사용하고 있는 터라 마드리사와 관련된 박물관도 있었다.

근데 이곳은 히바만이 아닌 우즈벡 전체에 대한 것을 알려주는 듯 했다.

다음으로 토쉬호볼리 궁전으로 갔다.

여긴 히바 칸국의 칸이 궁전으로 쓴 듯 했다.

궁전에 웬 무대같은 게 있어서 관람용인 줄 알았는데,

그게 아니라 게르 설치용이었다.

건물 실컷 다 지어넣고선 게르라니 좀 이해는 안 갔지만,

유목민 문화가 아직 남아있었던 것으로 생각할 수 있었다.

그리고 히바를 주제로 한듯한 현대 화가들의 그림들도 있었다.

다른 그림들도 구경하고, 다시 밖으로 나갔다.

앞에서도 얘기했지만 여기는 박물관보다는 상점과 식당을 찾는게 훨씬 빨랐다.

동물들을 전시해놓은 곳도 있었다.

처음엔 박제인 줄 알았는데 소 같은 걸 보니까 모형 같기도 해서

정확히 뭔지는 모르겠다.

그 외 벌레들과 작물 등을 보았다.

아마도 우즈베키스탄의 생태계를 보여주는 것도 보았다.

사실 창고 같아서 뭔가 삭막한 느낌도 들었다.

마지막 벌레들을 보고 슬슬 배도 고파지고 지쳤다.

그래서 일단 뭐라도 먹어야 겠단 생각이 들었다.

그러다가 고기 냄새에 이끌려서 여기에 앉았다.

케밥이라고 하는데 도너 케밥 같은 건 줄 알았는데

그게 아니라 샤슬릭 같았다.

일단 하나만 먹었는데 맛있어서 두 개 더 시켜서 먹었다.

그리고 우즈베키스탄 맥주인 사르바스트도 마셨다.

이찬 칼라를 나가기 전에 다시 사진 몇 장을 찍었다.

확실히 이찬 칼라는 기억에 남을만한 곳이었다.

그리고 숙소로 가는 길에 있던 관람차 사진도 찍었다.

그리고 또 다른 사르바스트 맥주를 마시고 내일을 기약했다.